吉野朔実『少年は荒野をめざす』を巡る考察−ルネ・ジラールによせて

川瀬 貴也

さて、『宗教マンガ学会会報』創設にあたり(結局一号雑誌で潰しました−川瀬註)、「宗教と漫画」をテーマに論文を書くことをK君に求められたが、そこで私が高校時代に読んで深い感銘を受けた吉野朔実の『少年は荒野をめざす』(集英社ぶーけコミックス、全六巻、図もこれによる)を分析してみることを思い付いた。その分析の枠組みを、私はルネ・ジラールの欲望に関しての論から借りようと思う。そこで、本稿はまず彼の欲望論を紹介し、それを用いて作品に関して言及しようと思う。

1 ルネ・ジラールの欲望論

ルネ・ジラール(R. Girard)は、文芸批評から出発して、人類学、社会学、宗教学などの領域にまたがる理論を構築しつつある思想家である。

さて、欲望が模倣、すなわち他者がそれを所有しているのを目撃してから発生するのは日常よく経験することである。子供が他の子の持つおもちゃを見て泣き叫ぶことに始まり、街中のカップルを見て「ああ、僕も彼女が欲しいなあ」と思うことまで、我々の欲望は実は他者によって規定されていることが意外に多いことに驚かざるを得ない。我々は、欲望というひどく個人的だと思われる感情でさえ、他者の存在を必要としていると言える。つまり、我々は自分で思っているほど自律的ではないということである。「我々は自律的である」という個人主義的命題はジラールによれば「ロマンティックな虚偽」である。実は我々の欲望には媒介者(その欲望を呼び起こす他者)が不可欠である、この自覚を妨げているのは個人主義に伴う自尊心の抵抗(要するに他人に左右されてたまるか、という気持ち)なのである、とジラールは言う。

ジラールは、この欲望の模倣性と他律性の問題、即ち媒介者の存在を徹底的に追及した。「彼欲する、ゆえに我欲する」なのだ、と。彼に言わせれば、シェイクスピアやドストエフスキーなどの優れた作家たちは欲望の模倣性を完璧にその作品の中で表現しており、彼はそれを理論化しただけだという。では、その理論を要約してみよう。

<欲望の主体>をS(sujet)、<欲望の対象物>をO(objet)としよう。SのOに対する欲望はストレートに向かうというわけではない。人間は純粋に反射的な、あるいは本能的な場合を除き、ほとんど常に何等かの<媒介者>(mediateur)に準拠して行動する。欲望も例外ではない。食欲や性欲が文化によって規定されているのは、そのためである。子供は親などを<見本>(model)として、<見本>の行動を模倣して、社会化されてゆく。この、<媒介者にして見本である他者>をMで表すことにしよう。

MのOへの欲望を模倣して、SはOへの欲望を発生させる。これが欲望の模倣論の基本図式である。これをジラールは『三角形的欲望』と呼んでいる。S−M−O三項の繋がりが人間の最も単純な欲求充足の図式と見ることができる。

さらに、SとMの心理的距離(時には物理的距離)によって二つのパターンが考えられる。一つは、SとMが非常に遠く離れている場合。彼の表現を使えば、「媒介者と主体のそれぞれその中央に位置する二つの願望可能圏が、互いに触れ合うことのないほど十分に離れている場合」である。この場合、MはSの理想像であるといって良いだろう。ジラールはこの様なMを<外的媒介>と呼ぶ。ジラールが挙げている例として、古き良き時代の騎士アマディスと、彼に憧れているドン・キホーテとの関係、フローベールの『ボヴァリー夫人』のヒロインとパリのサロンとの関係がそうである。『キリストに倣いて』というときの、キリストはまさに外的媒介の最たるものである。ジュール・ド・ゴーチエという人は、『ボヴァリー夫人』から『ボヴァリズム』という新語を作った。彼の定義では、 「現実の彼等とは違った別の者を、『自分』であると思い込むために、自らに何等かの『手本』を指し示し、自分がそうなりたいと心に決めた人物について、模倣できる一切のこと、あらゆる外見、見掛け、身のこなし、抑揚、服装といったものを模倣する」ことである。この外的媒介は一般にSを傷付けることはない。SとMが直接交渉を持つことはないからである。であるから、SはMに対して純粋な賛美の念を失う事がない。SはしばしばMを模倣していることを公言しさえする。

問題は、もう一つのパターン、即ちSとMの距離が近く、生活圏、願望可能圏が重なってしまう場合である。この様なMを<内的媒介>と呼ぶ。ここで初めて、欲望を巡るルサンチマンが発生する。SとMが同じ欲望対象(O)を持てば、SにとってMは単なるモデルではなくなり、自分の欲望を妨げる障害物、即ちライバルとなる。Sは自分の欲望を邪魔するMを憎悪するが、MがSの手の届かないOを所有している限りモデルであることに変わりはなく、MはあいかわらずSを魅了する。ここで、Mは崇拝と憎悪の対象となる。このようなMのありかたをモデル=ライバルと呼ぶ。このアンビヴァレントな性格が、Mの基本性格である。

別の言い方をしてみよう。MはOに対しての欲望をSに先んじて持っている。ゆえに、SはMを模倣せざるを得ない。SはMを尊敬せざるを得ない。そして、Mの立場で自分を見れば、自分は軽蔑されるに足るものであるとの思いを抱かざるを得ない。そして、自分の欲望を妨げ、自分を軽蔑しているであろう人を崇め、その人の欲望を模倣していることを認めることは自尊心を著しく傷付ける。モデル=ライバルに対するアンビヴァレントな感情によって、軽蔑する自分と軽蔑される自分とに引き裂かれたSは、自己の内部の矛盾から免れようとしてMの中にもっぱらライバルとしての役目を見出だそうとするのだ。

また、SとMのヒエラルキーが逆転することも想定できる。典型的な例として、師弟関係が挙げられよう。弟子(S)にとって師匠(M)はもちろんモデル=ライバルである。師匠は弟子たちが自分を模倣し、賞賛してくれることを喜ぶが、弟子の模倣が完璧すぎて自分を凌駕しようとしたとき、師匠は態度を一変し、無視、嫉妬、敵意を示し始める。ここにおいて、弟子は師匠にとってモデル=ライバルとなる。ジラールの表現を借りるなら、「つまり最も優秀な弟子がまさにそのことによって有罪とされる」のである。

S−M−Oの欲望の模倣図式のバリエーションを考える際に、S−M間の距離の他に考慮にいれなければならないのは、Oの具体−抽象のパラダイムである。物質的な財、具体的な恋愛対象を具体の極に置き、もう一方の極に社会的名誉、人気、学識などの掴み所の無い抽象的な対象物を置く。世の中の欲望対象はこの二極の間に挟まれることになるだろう。Oが抽象化すればするほど、MとOは接近し、一体化する傾向があることに注目するべきである。例えば、ある人(M)の『人望』が欲望対象(O)であったとしよう。これは、事実上その人から分離して奪うということが不可能である。Sから見るとOはMの属性のように見えるのである。そして、Sは「Mのようになりたい」と痛切に願うがそれは不可能であり、彼はますます際限ない欲望に取り憑かれる。

社会が近代化し、平等化するにつれて、S−M間の距離の縮小と欲望対象の抽象化が平行して進行するという現象がみられる。まず、モデル=ライバル関係が生じるには、二者間に中世の貴族と農民のように著しい差があってはならない。SとMが法的には、つまり“形式上”は平等化しているが“実質的”にO=差異によって隔てられている、この様な関係のときMはSにとってモデル=ライバルとして立ちはだかる存在となる。

繰り返して言おう。ある他者をモデルとして選択するには、その他者とSとの間にはOであらわされる<差異>が存在しなければならない。そのO=差異が、Sの目にはMの魅力として映るのである。要するに、追い付こうと思えば追い付ける距離にいながら、Oによってどうしようもなく分け隔てられている関係、それがモデル=ライバル関係なのである。現代は極端な<外的媒介>がいなくなった代わりに、隣人の誰もが<内的媒介>となって、嫉妬心を燃え上がらせる可能性を持っている時代となった(『嫉妬の時代』という岸田秀の著作があったが)。それゆえ、我々は人に対して優位に立とうと、差異を求めて右往左往しているのが現状である。例えば、我々が具体的な物質財を購入するのも、それが必要であるからという理由と共に、それを所有することによって生じる他者との“差異”を求めている場合もあるのである。ボードリヤールが言うように消費は「金銭的実力」や「社会的地位」の指標として働いている。

しつこく繰り返そう。我々の真の欲望対象は実は<差異>なのである。

ジラールの欲望論は、欲望を対象物との関連で考えるのではなく、欲望の媒介者たるモデルとの関係でとらえることを示唆してくれている。また、かつての準拠集団論が見落としていた「Mがライバルになる場合」も視野に収めている。準拠集団論が説明していたのは、MがSにとって単なるモデルにとどまっている場合だけである。憬れていた手本を急に誹謗するようになる心理は、準拠集団論では『否定的準拠集団』という概念を持ちだし説明するだろうが、この見解は余りにも素朴であろう。彼が反発するのは、相変わらずその手本に魅了されているからであり、それを認めたくないからこそ過度に反発せざるを得ないのだ。

さて、ここまで読んだ人には、「ジラールの欲望模倣論と、フロイトのエディプス・コンプレックスって似ている」と思った人がいるかもしれない。確かに、二つの発想は親近性が強い。三者間における欲望図式であるし、ジラールの『モデル選択』とは、フロイト流に言うと、誰に『同一化』するかという問題である。フロイトでは、そのモデルは常に父親、もしくはその代理人に規定されるが、ジラールでは、Sよりも何等かの形で優位にあり、Sが賛美するような人物なら誰でもモデルになれる。そして我々はモデルとして選んだ他者が欲望するものを自動的に欲望するだろう。フロイトによれば、息子は対象として母親を選択するから、父親を憎むということになるが、ジラールによれば、最初に父親をモデルとし、その父親の欲望対象である母親を欲望するのだと説明できる。父親は息子にとってモデルでありライバルである。これがフロイトのいうエディプス・コンプレックスにおけるアンビヴァレントな感情の原因である。息子はモデルとしての父親に魅了される一方、ライバルとしての父親を憎悪する。

以上が、ジラールの欲望論の骨子である。命題の形で言うと「欲望は他者(M)の欲望を模倣することによって発生する。それ故、欲望主体(S)はMと同一物(O)を欲望することになるから、欲望を貫徹しようとすれば、必然的にMは主体の欲望を妨げる障害物(ライバル)となる。この様な他者をモデル=ライバルと呼ぶ。MはSにとって愛憎の入り交じったアンビヴァレントな存在となる。」というところだろう。

では、この理論を念頭におきながら、『少年は荒野をめざす』を分析してみることにしよう。

2 『少年は荒野をめざす』

吉野朔実『少年は荒野をめざす』は、昭和六〇年から『ぶーけ』に連載された作品である。彼女はこれまで、キャンパスロマン『月下の一群』、1920年代のニューヨークを舞台とした『HAPPY AGE』など、どちらかというと年齢層の高い読者をターゲットにしたような作品を描いていたのだが、この作品の主人公は中学生である。それ故、この作品の中心テーマは、思春期の最大問題である「自分とは何か」というアイデンティティ問題である。この作品は、言ってしまえば狩野都という少女の成長記である。では、この作品の粗筋を追ってみよう。

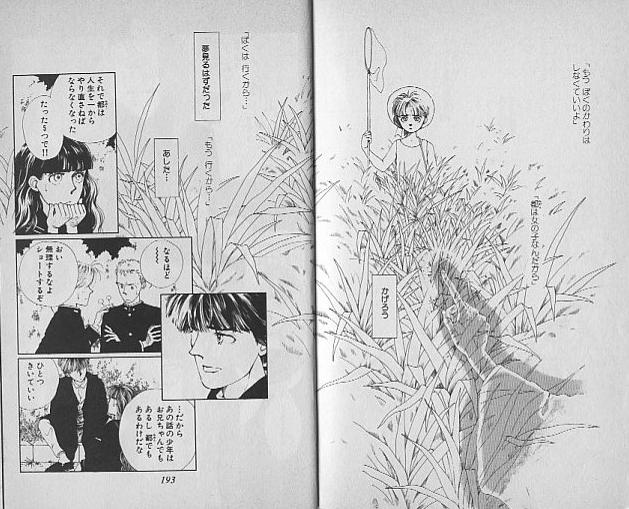

主人公は狩野都、中学三年である。彼女は想像力が豊かで、小説も書く。その小説には、彼女の病死した兄の記憶が色濃く影を落としている。病弱な兄の代わりに都は幼いころ、<男の子のように>野原を駆け巡った。彼女も自分のことを男の子だと思って過ごした。でも、兄は死ぬ間際にこう都へ言う。「もう僕の代わりはしなくていいよ。都は女の子なんだから」と(図1、第1巻pp.192-3)。

(図1)

そのことが、彼女の性的アイデンティティを揺さぶる根本原因である。彼女は思春期になっても、いや、思春期になって男女差がはっきり意識上に登る時期だからこそ、心のどこかで常に「女の子は嫌。男の子になりたかった」との思いを抱いている。後に語られるが、初潮が来たときショックで何度も吐き、意志の力で生理を止めてしまうほどである。そのようなパーソナリティのせいか、親友も菅埜透、小林靫彦という男の子二人である。よく見ると今流行りの『ドリカム状態』である。

ある日、都は菅埜と小林と三人で、受験する予定の高校を下見にいく。その高校で、都は陸上部員の黄味島陸を見掛ける。彼は、都から見ればまるで、<男の子>であった過去の自分がそのまま成長した姿に見える(図2、第1巻pp.50-1)。つまり、彼女にとっての<理想の自分>が、目の前に現れたのである。都は当然陸に魅かれて、その高校への入学を決意する。

(図2)

都が文芸部の同人誌に出した小説が、雑誌編集者である菅埜の兄の目に止まり、その雑誌の新人賞を獲得する。その受賞パーティーの席上で、都は日夏雄高をいう評論家と出会う。日夏は、「君の小説を読むと幼いこと聞いた海の響きを思い出した」と、都の作品世界に魅力を感じたことを告白する。日夏は人を口説くのが趣味の男である。

都は陸のいる高校を受験するが、「受からなくてはいけない」と思い込むあまり、緊張し過ぎて、受験がうまくいかなかったと絶望する(実際は合格するのだが)。都は家出するが、行く当てもなく、結局日夏の所に身を寄せる。そして、その日夏のところに、なんと陸が現れる。彼も日夏が声を掛けた者の一人だったのだ。都は一番会いたくない陸に会って絶叫する。都は陸にどうしようもなく魅かれているのだが、陸という<理想の自分>が現れたことによって、<今の自分>は不必要な存在だという意識は尖鋭化する(図3、第2巻pp.80-1)。その矛盾からとうとう、都は陸に向けてナイフを振りかざした。陸の血を見た都は我を取り戻し、陸はそんな都に応える。

(図3)

一方、陸も、複雑な家庭環境のために、複雑な性格をしている。彼が家庭で学んだのは誰をも嫌わず、誰からも嫌われないという態度であった。陸には鳥子という年上の恋人がいるのだが、都の同級生に告白されると彼女とも付き合いだし、都ともなかよく付き合う。都は次第に、誰にでも「うん」と言ってしまう陸に不安と独占欲を覚え始める。しかし陸は都に「狩野は俺に似過ぎているから付き合えない」と言う。陸の唯一のNOは、都に向けられたものであった・・・(図4、第3巻pp.174-5)。

(図4)

(1)狩野都と黄味島陸の<三角形的>欲望

まず、ここまでで、都と陸の関係を論じてみよう。

繰り返すが、都は、幼い頃の体験から、<女である自分>にしっくり来ないものを感じている少女である。彼女は親友の菅埜から「狩野が女の子だから好きなんだ」と告白されて逃げ出すような少女である。つまり、性的アイデンティティが確立していないのである。そんな彼女が出会ったのが、陸である。二人は、吉本ばなな的表現を使えば「驚くほど似かよった魂を持った」二人である。ナルシズムを含んだ感情が二人を支配し、二人は魅かれ合う。

しかし、優位に立っているのは陸である。陸は都から見て理想の自分である。陸は都にとってモデルとなる。彼は、陸上競技で自分の居場所を確立している。別の言い方をすれば自己実現できている。その自己実現できている状態それ自体が、都にとっての欲望対象(O)となる。彼には性的アイデンティティの混乱もない。都(S)から見て、陸はモデル=ライバルである。それは彼女に痛烈に意識される(図5、第2巻p.88)。

(図5)

<自己実現できている (しかも男の)自分>という抽象度の高い欲望対象は当然、先に説明したようにM(陸)と一体化して、都はどう望んでもそれが手に入らない状況へと追い込まれることになる。その混乱から、都は陸にナイフを向けてしまうのは前述の通りである(図6、第2巻pp.118-9)。

(図6)

しかし、ナイフを向けたといっても、都は陸を殺せない。陸は<現実>である。精神分析療法において、抑圧を意識上に上らせることが重要なことであるのと同じように、モデル=ライバル関係も、それを意識することによって始めて解決の糸口が見える。都が「陸になりたかった」と、陸に告白することから都のリハビリテーションが始まるのだ。

これと少し位相の違った<三角形的>欲望もある。陸は、都の同級生に告白され、いつものように「うん」と答えてしまう。その橋渡しをしたのは都であるが、陸と彼女がつきあいだしてから都は、急に不安と独占欲を感じる(図7、第3巻pp.144-5)。これも、ジラールの三角形で説明可能である。この場合、同級生がMであることはいうまでもない。都は彼女がライバルとして自分と陸の間に立ち塞がって始めて自分の中の陸に対する欲望を自覚するのだ。もし、ライバルがいなければそれほどでもなかったはずの都の欲望がライバルの介在によって格段に高められるのである。この場合、ライバルがいなければ潜在的であったはずの欲望(具体的には陸に対する異性としての愛着)が活性化したのである。

(図7)

これにそっくりな例を我々は漱石の小説にみることができる。例えば、『こころ』は、この<三角形的>欲望を見事に表現している。『こころ』の粗筋は割愛するが、これは主人公の「先生」と、友人のK、そして下宿先のお嬢さんの三者間での物語である。「先生」は努力家で意思の強いKを尊敬していた。つまりKは先生(S)にとって手本(M)であった。ゆえに、Kがお嬢さん(O)を好ましく思うことで、「先生」の対象選択が正当化されるという構造があった。この様な構造があらかじめ用意されていたところに悲劇は生じる。Kがお嬢さんに合格点を与えなければ「先生」は手本の意見に従って、彼女を諦めなければならない。しかし、Kがお嬢さんを気に入ったのなら、「先生」とKは同じ欲望対象を持つことになるから、当然Kはモデル=ライバルになる。「先生」のお嬢さんに対する情熱は、Kがライバルとして現れたからこそ燃え上がったのは一目瞭然である。「先生」は、内的媒介者であるKの欲望を模倣したのである。そのKがいなくなれば(Kは自殺するわけだが)、「先生」の情熱は沈静化し、二人の夫婦生活は寂しくなってしまうのも当然の成り行きであったのだ。

精神科医の福島章は、漱石の『こころ』に典型的に現れるこの様な心理を、吉本隆明氏の詩から『エリアン状況』と名付けている。福島はフロイト派らしく、これをエディプス・コンプレックスから(要するにエディプスの三角の強迫的反復として)解いている。その特徴は、(1)後に痛切な愛の対象となる女性に対して、主人公は最初その愛情を自覚しない。只、漠然とした親しみを向けている程度である。(2)ところが、その女性が別の男性に事実上、もしくは想像上所有されると、突然痛烈な愛情が自覚される。(3)しかしその女性をわがものとすると、それは心理的には深い罪悪感と、世間的には非難や追放をもたらすことになる。これが福島の言うエリアン状況である。『こころ』の主人公の「先生」は、Kが自殺したためその罪悪感をぬぐう機会を永遠に失い、最後に自殺してしまうし、『それから』の代助はほとんと狂気に陥る。『門』の宗助とお米は日陰者としての生活を送らざるを得ない。『少年は荒野をめざす』では都は陸を奪うことにはならなかったが、(1)(2)の特徴は(性は逆だが)十分見て取れる。

『少年は荒野をめざす』で、漱石の小説と少し違うのは見守るものの存在であろう。具体的には、日夏と鳥子である。とくに鳥子は、二人を見守る<母>のような存在として描かれている。それは作中の台詞にも現れる。鳥子が陸に別れを告げる場面である。「私がそうやってお母さんをやっている限りあなた駄目なんだわ(図8、第5巻p.133)」と。この別れは、例えていうなら一種のイニシエーション−具体的には母離れ、そしてその裏としての子離れ−として描かれている。

(図8)

一方の日夏(S)は、都と陸の両者に声を掛ける。それは、二人(M)が彼にない能力、即ち『夢を見る能力(O)』の所有者だからである(図9、第6巻pp.48-9)。しかし彼はその能力を半ば諦めている節があり、都や陸に嫉妬することもほとんど無い。日夏にとって二人はほとんど外的媒介者に近い。日夏というキャラクターは、「物分かりのいい大人」というステロタイプではなく、結構自分の欲求にも忠実で、結構「子供っぽい」所が私としてはおもしろい。「大人だと思って甘く見るなよ。子供が育っただけなんだからな」という名言(?)に思わず笑ってしまった。

(図9)

(2)都と、あるファンの関係

都は陸のいる高校に入り、作家としても徐々に人気を得てゆく。だが、彼女に届くファンレターの中に、「お前はくずだ。もう書くのを止めろ」という脅迫状が混じっていた (図10、第3巻p.155)。その送り主は、実は、都の作品や都を取り上げた記事をスクラップにして保存し、彼女にサインを貰いに彼女の自宅まで現れるほどの熱狂的ファンであった。彼は、都の前に現れて、「なんでお前ばかりいい目をみるんだ」「イライラするんだ、君を見ていると俺を馬鹿にしてるみたいで」と、鋏を向ける(図11、第4巻pp.88-9)。それを止めようとした陸は鋏で、腹部を刺されて重傷を負う・・・。

(図10)

(図11)

この関係も、ここまで読んでくださった読者には容易に想像がつくだろう。ここでは、ファンが欲望主体(S)で、都がモデル(M)である。そして欲望対象(O)はこれまた<自己実現できている状態>である。陸と都の関係においては、都の性的アイデンティティの混乱が存在したが、それ以外ではここにおけるファンと都の関係は、全く陸と都の初期の関係と同じ構造である。教科書通りのモデル=ライバル関係である。彼は都のようになりたいがそれは叶わぬ夢であると一番知っているのも彼である。その彼の心理を菅埜が要領よく説明している(図12、第4巻p.155)。これを見ると吉野朔実はジラールの理論を知っているのではないかと思わせるほどである。彼女の人間心理の洞察力に驚嘆せざるを得ない。

(図12)

(3)都と陸−アイデンティティ獲得と旅立ち

都は小説を書くことによって、自己実現しようとする。「私は私、陸は陸」という意識が生まれるに従い、彼女は対等に近い立場で陸に向かい合えるようになり、陸は逆に都によって、今まで隠蔽していたものを意識しだす。それは、自分の本当の父である男への憧れとも憎しみともつかない感情である。「ただの精子提供者(作中の陸の表現)」の篠原という男は、陸にとってはやはりモデルの一人であり、奇妙な家庭から“離陸”するために(ちなみに篠原はアラスカ在住のパイロット)是非とも必要な人物であった。<自分のいるべき場所>へ移行するべく、彼は家出する。それに都も追従する。

この逃避行は結果的にみてまさに<イニシエーション>の構造をとっている。ヴァン・ジュネップが指摘したイニシエーションの要素は、(1)分離・隔離(2)象徴的「死」(3)再生であるが、彼等の逃避行もこの三要素が見事に組み込まれているのはこの作品を読めばお分かりになるだろう。彼等は、イニシエーションなき現代において、自分たちでそれを作り、“運良く”生還することができた。“大人”になったかどうかは言えないが、少なくとも彼等は生まれ変わったことは確かである。

陸はこの<イニシエーション>の後アラスカへと向かい、都は<女の子としての自分>を取り戻し、陸に“女の子”としてキスをする(図13、第6巻pp.174-5)。そして二人はそれぞれ自分の生きる方向をとりあえずは獲得し、物語はハッピーエンドとなる。

(図13)

3 自己実現という義務

前章でこの作品中に現れたモデル=ライバル関係を分析したが、『自己実現』がキーワードになっていることに注目すべきであろう。自己実現は今日の我々にとって、“義務”となっている、と言っても過言ではない。「自分らしくある事」「自分を他人とは違うものであると周りに顕示すること」を我々は日々迫られている。このことを少し突っ込んで考えてみよう。

(1)<かけがえのない私>について

G.ジンメルによれば、個人主義とは二種類ある。一つは理性という普遍的な性能の保持者としての個人を尊重する個人主義であって、ジンメルはこれを『単一性の個人主義』または『量的な個人主義』と呼んでいる。もう一つは、一人一人の個人が担っているかけがえのない個性を尊重する個人主義であり、ジンメルは『唯一性の個人主義』または『質的個人主義』と呼んでいる。要するに、前者は、個人は他との類似(皆同じく理性の持ち主なのだからお互い尊重しよう)によってとらえられ、後者においては他との差異(皆それぞれ個性があるのだからそれをお互い尊重しよう)によってとらえられている。ジンメルは、十八世紀の啓蒙主義から生まれた『量的個人主義(理性の個人主義)』から十九世紀のロマン主義的な『質的個人主義(個性の個人主義)』への移行を論じた。

さて、我々が生きるこの二十世紀ではどうであろうか。作田啓一によると、この二つの個人主義に代わり、『欲求の個人主義』とでも呼ぶべきものが登場したという。彼によれば、今世紀においてそれまでの個人主義の要である「理性」「個性」「自律」という価値は低下したが、「欲求」という価値が新たに台頭してきた。そして欲求達成を適えることを最優先課題にした『欲求の個人主義』がそれに伴って現れてきたというのだ。

作田の意見には鋭い指摘も多いが、少し付け加えるべきこともある。我々のおかれている状況を正確に描写するとしたらこうであろう。

我々は幼いときから『かけがえのない存在』として育てられた。そして自分がその様な存在であることを疑いもしなかった(「個性の個人主義」的イデオロギー)。しかし、成長して世の中を見渡すと、自分に代わり得る人間など無数にいることを思い知らされる。『少年は荒野をめざす』の中で「出席番号と名前以外に私と他人を区別するものなんてないのよね(図14、第6巻p.15)」と表現される状態である。<かけがえのない存在であるはずの自分>と、<いなくなっても世の中が変わらない自分>という二つの自画像に自我意識は引き裂かれる。そしてその解決を求めて苦しんでいるのが我々の状態なのである。自分の個性を伸ばして生きて行く『個性の個人主義』よりは、他人との“差異”ばかりを求める『欲望の個人主義』の比重が高まってきたということである。

(図14)

十九世紀に夢見られていた自律的個人の自己実現、つまり他人の視線を気にせず、自分に合った役割を果たすという意味の<自己実現>は今の世の中ではほぼ不可能であり、 「いかに他人と違うかという<差異>を表明すること自体」が<自己実現>であるという構造が出来上がってしまっているのである。これは、他人の視線を気にして自画像を造り上げているという点で他律的であるのはいうまでもない。

しかし、人々は「人と違うこと」を望みながら、同時に「違いが分かる」限りで「人と同じである」ことをも望んでいる。例えば、私があるインディーズのバンドが好きと言っても、「俺だけが分かる」では困るのだ。「分かる人には分かる」でなければならないのだ。別の例として、「おしゃれ」が他人との差異を求める行動であるはずなのに、結果として皆同じ格好をしてしまうことを思い出しても良い。

そしてその「分かる人」という、言わば準拠集団は不可視である。ただ、我々は情報を介して「俺と同じようなことをしている奴がいる」ということしか分からない。我々はこの様な意味で常に何等かの<幻想のコミュニティ>に参加している。このことは、最終章で触れる『新霊性運動』に当てはまるのは言うまでも無い。

(2)「自己実現」・「自己変革」の誘惑

自己実現、という大袈裟な言葉を使用しなくても、<他人と違うこと>を声高に主張する動きは至る所に散見できる。例えば私は依然女子中高生の占いやおまじない文化を、他人との差異を求める一種の消費行動であると分析したことがあった(92年度島薗ゼミ発表)。つまり、占いにおける「○○座のあなたの性格は・・」といった言説は、お手軽なアイデンティティ補強(私は蠍座だから・・)と、他人との差異(私はA型、あなたはB型)を与えるのではないかという直感を確かめようとしたのだ。そしておまじないは、『欲望の聖化』ではないかと論じた。これは、願望に<祈り>という聖のスパイスをふりかけて、願望自体を世俗のレベルより一歩上昇させようという思考のことである。そして、「おまじないが叶った先には、今までの私とは違う<私>が待っているはずだ」という少女たちの期待が隠されてる、と。

要するに占いもおまじないも、<かくあるべき私>という<物語>へ向かうための動力ではなかろうかと結論付けたのである。ここには自己規定(主に占いが担う)と、自己変革(主におまじないが担う)という二つの方向性が見てとれる。いや、この二つのベクトルは、ループを描いているといえるかもしれない。「こんな<私>はおかしい」といって自己変革へと向かい、「<私>はこうあるべきなんだわ」とまずは一旦自己規定。しばらくするとまた自己変革への欲望がウズウズと・・・という具合に。このループは良い方向に進めば向上心そのものであろうし、悪い方向に進めばいつも相対的剥奪感に悩み不平を言い続ける日々を送ることになろう。

「自己変革」への欲望を顕著に示す最近の出来事としては、『an an』の読者ヌード騒動があげられよう。彼女たちの動機は圧倒的に「これをきっかけに変われるかもしれない」という期待だったのである。単なる自己顕示欲などという言葉では彼女らの行動を説明しきれない。確かにその様な部分もあるだろうが、それでも彼女達が何を見せつけているかに注目する必要がある。そこには「<殻>を破った私」、『とらばーゆ』式に言えば「ワンランク上の私」が提示されているのだ。そう考えるなら、あの裸が男にとってちっとも楽しくなかった理由もすぐ分かる。あの裸は、基本的に男の視線を必要としていない裸だったからである。要するにあの裸は、彼女たちの「過剰な自己関与」と表裏一体の関係にある「視線への鈍感さ」の表れであったから、それを見る他者(=男)には疎外感しか与えなかったのである。

(3)新霊性運動と<宗教的なもの>の消費

ここまで、あまり宗教学と関係ないことをつらつら述べてきたが、最後に少し宗教学に近付けて最近の宗教動向の印象を述べてみよう。

島薗進が提唱する言葉に『新霊性運動』というのがある。これは、基本的に集団による変革を旨とする教団宗教と違って、個人的に人間に内在する<霊性>を尊び、自己変革・意識変容を重視する思想や実践を指す。島薗はこの運動を、マスメディアを流通する消費材的な呪術=宗教的な大衆文化より世界観としてもっと体系だっており、個々人の思想や意識的態度の形成に直接影響していくはずのものだという。

勿論この新霊性運動は、多くは書物などのマスメディアによって流通し、<消費>されているのだが、その個人主義的なありかたは、先に私が述べた「自己関与」と呼ぶに相応しい。しかし単なる独善的な自己関与ではないと彼等は信じている。彼等には人類の霊的進化に参与しているとの自覚が存在する。つまり彼等は<霊的に進化した我々>という<想像の共同体>を構築しているのだ。(B.アンダーソンが指摘するように想像の共同体の誕生にはマスコミの存在が不可欠である。マスコミなくしてこの運動は語れない。)。彼等は、これまでの宗教運動にほとんど必然的に伴われていた<集団性>(=実体!)をどちらかというと嫌う。もう一つ印象を述べるなら、この運動は、宗教に付き物の「うさん臭さ」を漂白する方向で台頭してきたと思われる。

極端に言えば、お手軽に手に入るという点では、大衆的オカルト文化と新霊性運動は大差ないのかもしれない。これはあくまで筆者個人の印象である。学術的な裏打ちなどはない。しかし、「人間の実存に関わる文化体系」と岸本英夫に規定された<宗教>が、現在では一種の<消費材>となってしまった面があるのは否めない。これが消費社会の悪夢かどうかを判断する術は今の我々にはまだないだろう。悪夢となるかどうかは、これからの我々の<霊性>にかかっていると言ったら、出来過ぎた結論だろうか。とにかく、<私探し>はまだまだ続くことだけは確かである。

参考文献

ルネ・ジラール『欲望の現象学』法政大学出版局、一九七一年。

作田啓一『個人主義の運命−近代小説と社会学−』岩波新書、一九八一年。

上野千鶴子『<私>探しゲーム』筑摩書房、一九八七年。

福島章『愛の幻想−対人病理の精神分析』中公新書、一九七八年。

島薗進『現代救済宗教論』青弓社、一九九二年。

大塚英志『物語消費論』新曜社、一九八九年。

大平健『豊かさの精神病理』岩波新書、一九九〇年。

作田啓一・井上俊編『命題コレクション社会学』筑摩書房、一九八六年。

宮台真司・石原英樹・大塚明子『サブカルチャー神話解体』PARCO出版局、一九九三年。

戻る

マンガのコーナーに戻る